Mit dem Album ausgezwitschert

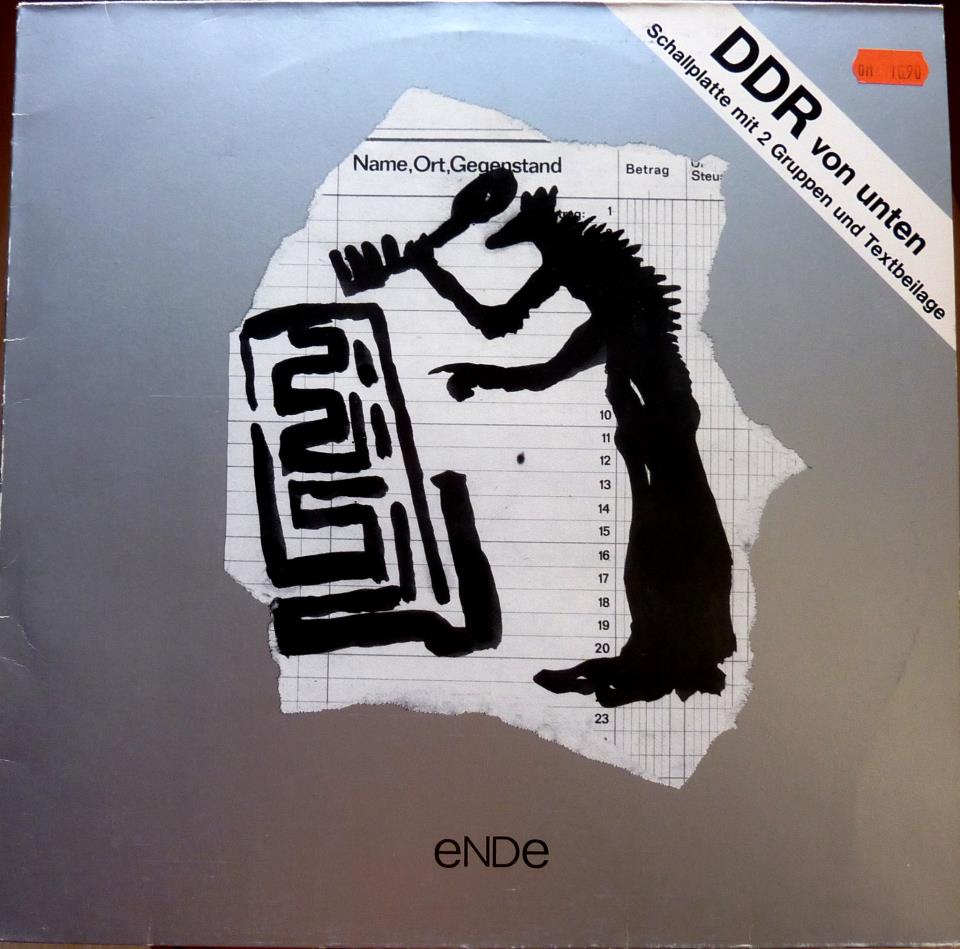

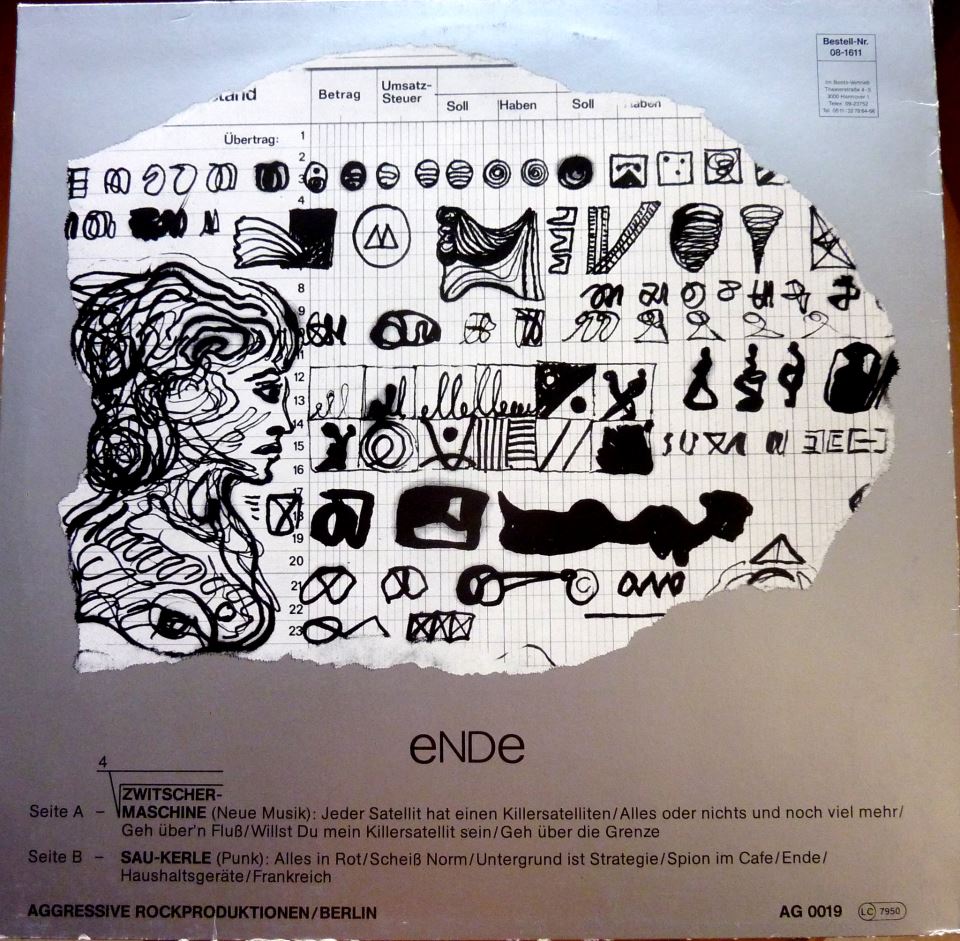

1983 war es dann so weit: Mit den geheimdienstlichen Verbindungsmöglichkeiten von Anderson und den neuen illegalen Kontakten von Kerbach nach dessen Ausreise gelangten Aufnahmen von Zwitschermaschine und der brachialen Punkband Schleim-Keim in den Westen und erschienen dort als Splitalbum unter dem Titel »DDR von unten«. Recordings fanden erst heimlich im Theater der Jungen Generation, später im Hermsdorfer Studio von Andeck Baumgärtel statt. Eine LP-Seite sollten Zwitschermaschine füllen, die zweite war geteilt zwischen Schleim-Keim und Rosa Extra (später Hard Pop). Die IMs Sascha Anderson und Sören »Egon« Naumann verpetzten natürlich alle, was dazu führte, dass Rosa Extra von der Stasi mit Haftandrohung gezwungen wurden, ihre Bänder abzugeben, was Schleim-Keim mehr Platz auf dem Vinyl einbrachte. Muss man erwähnen, dass fast alle veröffentlichten A-Seiten-Stücke Texte von Anderson enthielten? Michael Rom jedenfalls war nicht vertreten. Überhaupt waren Zwitschermaschine durch den Verlust Kerbachs, dem Herzen der Band, und die egomanische Übernahme durch Anderson am Ende.

Immerhin führte die LP aber zur Namensgebung, weil ja etwas auf dem Cover stehen musste. Bis dahin nannte man sich mal Ende und Schwarz/Weiß, Steuerfrei, Vierte Wurzel aus Zwitschermaschine, jetzt schließlich nur noch Zwitschermaschine. Namenspate war das gleichnamige Bild von Paul Klee aus dem Jahre 1922: Auf der Miniatur sitzen obskure Vögel auf einem Zweig, jeder von ihnen scheint einen ganz eigenen Charakter zu verkörpern. Am Zweig wiederum ist eine Kurbel zu sehen: Bringt diese die Vögel zum Zwitschern? Und mit dem Wissen von heute: Wer zwitschert hier wem etwas?

Es ist kein Wunder, dass noch 1983 die Auflösung der Band folgte. Von da an gingen alle ihrer Wege, bis auf Matthias Zeidler führten diese für alle anderen in den Westen Deutschlands. Kontakte gab es hier kaum noch: »Wir waren keine Freunde«, blickt Wolfgang Grossmann zurück auf das, was eher eine künstlerische Zweckgemeinschaft war. »Und am Ende war der Stasi Sascha Anderson als IM wichtiger als uns hochzunehmen.« Aber es war den Organen ebenso wichtig, dass die Platte »DDR von unten« nicht in der DDR auftauchte. Zum Schluss kannten dann alle den Skandal darum, aber kaum noch die Protagonisten.

Zwei Treffen der Zwitschermaschine gab es im Westen noch, aber an eine Reaktivierung war nicht zu denken, denn hier konnten Cornelia Schleime und Ralf Kerbach der Kunst, ihrer Passion nachgehen und natürlich auch ausstellen – der Musik-Ersatz, um sich auszudrücken, war nicht mehr vonnöten. Michael Rom hingegen, 1984 nach Frankfurt am Main ausgereist, musste sich eher durchschlagen, lebte ab Ende der Achtziger in Westberlin. Vom Schreiben konnte er nicht leben, aber er schrieb. Dessen Wortmacht, verbunden mit den fast ikonografischen Fotos des Dichters, ließ die Stasi einst fürchten, Rom könnte zu einer Art Märtyrer unter den »feindlich-dekadenten Elementen« werden.

»Rom war ja eine Erscheinung; schon mit ihm auszugehen, war immer ein Erlebnis. Und er hatte Regeln: Ein Mann muss arbeiten. Ein Mann muss gut angezogen sein. Und er hasste Taschenbücher. Ein grandioser Selbstdarsteller, der mit seiner Lyrik unglaubliche Innenwelten offenbarte«, schwärmt Wofgang Grossmann. Eine ganz eigene Rhythmik, das Versmaß offen wie es nur geht, die Lyrik so expressionistisch wie oft auch wuchtvoll mit eigenen Wortkreationen und unangepasster Stilistik. Das ist so existenziell wie es den Punk in sich findet. Rein äußerlich erfindet Rom für sich einen besonderen Bohème-Chic – meist trägt er die alten, aber feinen Anzüge seines 1980 verstorbenen Vaters, eines angesehenen Uhrmachermeisters aus Wittenberge, die Hemdkragen hingegen werden konsequent abgeschnitten.

Am 29. April 1991 aber trägt Michael Rom wahrscheinlich eine Arbeitskluft, er ist in einem Berliner Hotel als Nachtportier tätig, als das Haus überfallen wird. Unter bis heute ungeklärten Umständen wird der begnadete Dichter erschossen – wegen einer Beute von 200 Mark. Er wäre jetzt 64 Jahre alt.